JSEM電子音楽カレンダーでは、担当の川崎弘二が、カレンダーに掲載されている各種イベントを「今月のピックアップ」として月イチでご紹介しております。

2015年3月に開催されるイベントから、今回は、2015年4月まで東京都庭園美術館にて開催されている演劇/映画作品、「饗宴のあと アフター・ザ・シンポジウム」に音楽として参加され、そして、3月22日(日)に東京オペラシティ リサイタルホールにおいて開催される「大矢素子 オンド・マルトノリサイタル vol. 4 日仏の曲線」にて新作を発表される鈴木治行さんをピックアップし、鈴木さんには電子メールでお話しをお伺いいたしました。

饗宴のあと アフター・ザ・シンポジウム

日程:2015年1月17日(土)~4月7日(火)

場所:東京都庭園美術館

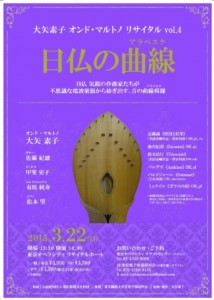

大矢素子 オンド・マルトノリサイタル vol. 4 日仏の曲線

日程:2015年3月22日(日)13:30開場 14:00開演

場所:東京オペラシティ リサイタルホール

■2014年の鈴木さんは2月と11月に渡独され、いくつかのコンサートに参加しておられます。2月のベルリンでのエレクトロニクスによるソロ、そして、11月のケルンでの「カメラを持った男」の上演についてお話しいただけますか。

2月のベルリンは、現地に在住している足立智美君の企画で、Ackerstadtpalast というライヴハウスでやりました。ただ、ドイツに着いてから機材のトラブルがあったので、急遽現地でCD-Jをレンタルしたりとかドタバタしてました。それで、機材が変わったりして用意していたことが十全にはできなくなってしまったり、慣れない機種になって細かい操作が難しくなってしまったりして、本来やりたかったことを十分にやれたとはいえません。ただ、中身は、もともと固定した作品ではなく即興のつもりだったので、その意味では不慮のトラブルにも対応しやすかったですね。傷を負ったまま何とか乗り切ったという感じです。

11月のケルンは、サイレント映画ライヴを初めて海外でやった、という意味では僕にとって重要な意味を持ってます。これはHerbrand’s Clubというバーというかクラブの中にちょっとしたフリースペースがあって、そこでやりました。『カメラを持った男』は2006年にパルテノン多摩で初演して以来国内でも一度も再演しておらず、これが2度目の演奏となったわけです。初演した頃はハードディスクレコーダーを使っていたんですが、その後protoolsに移行したので、この作品に限らず、過去にやったサイレント映画を今再演する時は同じ素材でprotools用に組み直してます。演奏は、かなりうまく行った方じゃないでしょうか。本番ではいろんな操作がときにややこしく、どっかしらミスが出るんだけれど、今回はほとんどなかったような。

■現在、東京都庭園美術館では、相馬千秋さんのプロデュースにより、藤井 光さんが演出とテキスト、深田晃司さんがテキスト、鈴木さんが音楽を担当し、ヘッドホンを装着して庭園美術館内の部屋を巡るという、演劇/映画作品「饗宴のあと アフター・ザ・シンポジウム」が公開されています。スマートフォンから音を再生しつつ鑑賞するということで、こちらの作品にはミュジック・コンクレート的な要素もあるのではないかと思われます。こちらの作品の成立の経緯や、音楽の要素などについて教えていただけますか。

去年の6月に相馬さんから連絡をもらって、改装のために休館していた庭園美術館がリニューアルオープンするので、オープン企画の一環としてこういう話があるので協力して欲しい、ということでした。相馬さんとは2008年のportBの『荒地』の時に知り合ったんですが、彼女はその後F/Tで刺激的な企画を次々打ち出すようになり、僕も頼もしく見ていて、彼女の姿勢やアンテナを全面的に信頼していたので、一も二もなくやることになったわけです。

portBのは、廃館になった図書館を観客が歩き回って、あちこちに仕掛けられたスピーカーから発する音響を体験する、という作品だったんですが、今回も、ヘッドホン装着という違いはあるけど、観客が館内を歩いて音響体験をするという点では似ていて、それで僕のことを思い出したのかな、とも思ったり。あるいは、CD『語りもの』をもし彼女が聴いていたら、テキストと音響の新しい形の織物として、今回の企画を僕に、と思ったのかも、ということも考えられるけど、どうでしょう。

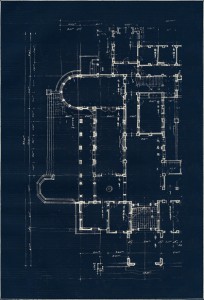

中身のことですが、この美術館はかなり独特な、日本の近代の歴史を背負った建物で、それを全面的に踏まえた作品にしたいということで、藤井さん、深田さんがまずシナリオを書きました。11の部屋のそれぞれが何の部屋だったのかを前提にテキストが練られ、観客の部屋から部屋への移動が「主人公」の移動とシンクロするようになっています。歴史と現代をどう向き合わせるのか、という観点から、東北の被災地のイメージを導入する方向になって、南相馬までレコーディングに行って来たりとかもしました。

映像のない映画ともいえるけど、普段映画音楽をやる時に比べると、僕の姿勢は通常の音楽家のポジションを逸脱したと思います。映画での音楽担当となれば、普通は監督の意向をハイハイと聞いて、監督の希望を音楽で実現する、という形になりますが、今回の僕の立ち位置もそうなのかと、藤井さんに予め確認したわけです。そうすると、もっと自分の考えをどんどん出して逸脱して構わない、ということだったので、そうしちゃった。

とはいえ、最後まで藤井さんのイメージは全体を貫く柱として中心にあります。素材はほとんど現実音で、わずかにオシレーターとか抽象的な音も混じってます。いわゆる映画のように、現実音もあれば、もっと音楽らしい、メロディやリズムのあるような音楽を使うのもあり、と思っていたんですが、最終的に音楽らしい音楽は一切書きませんでした。劇中に流れるパーティやダンスのBGMは、実際に庭園美術館が所蔵している当時の古いレコードから持ってきました。結果的に、音響は僕のサイレント映画ライヴに近くなったと思います。

ただ、好きにやったといっても、テキストはこの作品のコンセプトにとって非常に重要なので、それを観客に届けることが最優先で、音響がテキストを覆ってしまうことは避けました。部分的に、音響の方に針が大きく振れる瞬間はあるんですが、最終的にはテキストに戻ってきます。主人公の少女の声だけは必ずクリアに大きく響く一方、その他の人物たちはもっと背景に位置する存在としてぼかされています。出来上がったものを振り返ってみると、おそらく、演劇、映画の延長でこの作品を体験する人は、音響がだいぶ主張していると感じ、逆に音楽として、ミュージック・コンクレートと思ってこの作品を体験する人は、思ったよりテキスト寄りだなと感じる気がします。

■3月22日には大矢素子さんのオンド・マルトノによるリサイタルのために、オンド・マルトノによる新作をご発表されるようです。現時点におけるこちらの新作の予定や構想などについてお話しいただけますか。

この委嘱をいただいてから、おそらく他の多くの作曲家もそうであるように、僕もオンド・マルトノ自体に慣れていなかったので、大矢さんのお宅にお邪魔して、実際にオンド・マルトノをいろいろ操作していただき楽器のことを学ぶところから始めました。それで、編成をどうするかということになって、初めてのオンド・マルトノなのでまずはオンド・マルトノだけで世界を作ってみよう、ということと、今回のプログラムを見るとみんなデュオとかトリオでソロがなかったので、プログラム全体のコントラストという意味でも、ソロでいくことにしました。

で、一応楽器のことを学んだ上で一通り書いたものの、これで完成とする前に、実際どういう結果になってるのかを確かめてから、直すところは直して最終版にしようと思い、どんな感じか聴かせていただいた。そうすると、技術的に難しい点や、可能だけどあまり効果がない点とか、いろいろわかってきたわけです。僕はオンド・マルトノの音に、電子楽器といってもかなりウエットな肌触りを感じていて、今回それを記号的に強調する箇所はあるけれど、この曲のコンセプトとして、あえてドライな、電子音発振器のような側面を持たせようと思って作曲したんですが、どうも音にして聴いてみるとそれが難しい気がしてきて。『伴走-齟齬』におけるトモミンのような、突き放したドライな電子音をオンド・マルトノから引き出すのは無理なんじゃないか、という。

例えば単なる正弦波とか矩形波とかののばした音って、単純だけど、電子音自体が好きならある確固とした存在感があって、そののばした音をわずかに揺らすだけでも面白かったりするわけです。が、それよりはるかに複雑なはずのオンド・マルトノの単にのばした音というのは、既にある強固な価値観によって美的にしつらえられた音になっていて、無色のドライな電子音にはなれないということがわかってきたんですね。そうなると元のコンセプトそのものから変えないとならなくなって。

また、単音しか出ないことは初めからわかってたんだけど、ヴァイオリンの単音だとその中にちょっとしたノイズ成分を増やしたり減らしたりとか、無限の表情をつけられるのが、オンド・マルトノでそこまで表情をつけるのは難しいとか、いろんな制限が見えてきて。調べてみると、ソロの曲ももちろんいろいろあるんだけど、何かと組み合わせて、その上で鳴らす曲の方が多くて、その理由がその時になってわかりました。例えばピアノで和声的な要素を補いながらその上にオンド・マルトノの美しい旋律が乗ると映えるとか。今回のプログラムで他がみんなソロじゃないのはなぜか、うっすらとわかった時には遅かった(笑)。

しかし、今さら他の楽器も加える訳にもいかず、悩んで、結局最初の素材はある程度残しながらも、方向をかなり変えました。それでだいぶ遅れ、大矢さんには申し訳ないことになってしまいました。大きな転換点は、音響そのものへの依存度を下げ、音の運動自体に重点を置いたということと、初めは音色の指定を細かくしていたんですが、それは奏者にさらいながら決めていっていただく方がいいと判断して、指定を取っ払ったということですね。最終的には、納得のいくものになったと思います。ちなみに、チラシに載っているタイトルは変更して、『Telescopic』になりました。

■今後のご活動の予定など教えていただけますでしょうか。

新作に関しては、オンド・マルトノの後は、4月17日に杉並公会堂で、「句読点全曲コンサート」の時にも出ていただいた筝のマクイーン時田深山さんの委嘱による二重奏の初演があります。あとは今決まってるのは秋に男声合唱団クール・ゼフィール、年明けにピアノの佐藤祐介さんの委嘱初演というところです。

■コンサートのご成功をお祈りしております。どうもありがとうございました!

◎各イベントのご案内

饗宴のあと アフター・ザ・シンポジウム

日 程:2015年1月17日(土)~4月7日(火)

場 所:東京都庭園美術館

https://www.teien-art-museum.ne.jp/programs/ignitionbox_d.html

演出・テキスト:藤井 光(美術家・映画監督)

テキスト:深田晃司(映画監督)

音楽:鈴木治行(作曲家)

プロデュース:相馬千秋(アートプロデューサー)

声の出演:足立誠、井上みなみ、川隅奈保子、堀夏子

饗宴のあと アフター・ザ・シンポジウム トークイベント

日 程:2015年1月31日(土)13:00~15:00

場 所:東京都庭園美術館 新館ギャラリー2

https://www.teien-art-museum.ne.jp/programs/ignitionbox_d.html

出演:藤井 光、深田晃司、鈴木治行

大矢素子 オンド・マルトノリサイタル vol. 4 日仏の曲線

日 程:2015年3月22日(日)13:30開場 14:00開演

場 所:東京オペラシティ リサイタルホール

https://www.concertsquare.jp/blog/2015/201501226.html

・近藤 譲 / 原因と結果 (2015) Ondes Martenot, g, va

・猿谷紀郎 / Emission (1997) Ondes Martenot, g

・鈴木治行 / Telescopic (2015) Ondes Martenot

・Jean-Michel Bardez / Apokinos pour piano et Ondes

・Bernard Parmegiani / Outremer (1969) Ondes Martenot, electronics

・Tristan Murail / ガラスの虎 (1974) Ondes Martenot, pf

有馬純寿: electronics, 甲斐史子: va, 佐藤紀雄: g, 松本 望: pf