JSEM電子音楽カレンダーでは、担当の川崎弘二が、カレンダーに掲載されている各種イベントを「今月のピックアップ」として月イチでご紹介しております。

さて、2015年9月11日(金)から13日(日)にかけて、サラマンカホール(岐阜)にて「サラマンカホール電子音響音楽祭」が開催されます。

このフェスティバルは、サラマンカホールと情報科学芸術大学院大学(IAMAS)が主催し、日本電子音楽協会(JSEM)、先端芸術音楽創作学会(JSSA)、岐阜県図書館、岐阜県美術館との共催により開催されます。

日本電子音楽協会は、2日目の12日(土)に、「日本電子音楽協会 第19回 演奏会 響きあうバロックと現代」、そして、「テクノロジーと『作曲』の未来 JSSA/JSEM スペシャル・コンサート」というふたつのコンサートを開催します。

そこで「今月のピックアップ」も、「サラマンカホール電子音響音楽祭」に参加される方々を取り上げていきたいと考えております。「日本電子音楽協会 第19回 演奏会」にて新作を発表される渡辺愛さんに、電子メールでお話しをお伺いしました。

サラマンカホール電子音響音楽祭 ぎふ 秋の音楽祭2015 第2日 6. コンサート

「日本電子音楽協会 第19回 演奏会 響きあうバロックと現代」

日 程:2015年9月12日(土) 14時開演

会 場:サラマンカホール(岐阜)

入場料:一般2,000円[サラマンカメイト 1,800円]/学生1,000円(小学生~大学生 30歳まで・学生証要提示)

http://www.iamas.ac.jp/eams2015/

■2014年2月には「新しい合唱団 第14回演奏会」において、渡辺さんの「新豊折臂翁戒辺功也」という合唱曲が初演されています。こちらの作品についてお話しいただけますか。また、電子音楽の作曲の経験は、こちらの合唱曲に何らかの影響を及ぼしているとお考えになりますでしょうか。

「新しい合唱団」は日本語の現代作品をレパートリーとして活動しているアマチュアの合唱団です。音楽監督の田中信昭先生とピアノの中嶋香先生から委嘱のお話をいただいて作曲しました。歌詞として扱った「新豊折臂翁戒辺功也(しんぽうの うでをおりし おきな へんこうを いましむるなり)」は白居易(白楽天)の漢詩で、9世紀頃の作品です。

新豊(長安の西)の翁が出征を免れるために自ら右腕を叩き折った経験を語った詩で、いわゆる出兵武勲を批判する歌といわれています。“失った腕は今も痛むが、悔いてはいない。ただ生きているということが嬉しい”ということが書かれています。

実は作曲を開始した当初は歌詞有りの曲を特に想定しておらず、電子音楽の音響イメージを合唱という媒体にトレースするようなコンセプトで抽象的な作品を描いていました。しかし作曲中に実父が亡くなったことをきっかけにそれまでの草稿を全部捨ててしまいました。「新豊折臂翁戒辺功也」は父が最期に病床で呟いた詩だったので、いまこの詩に向き合ってみたいと思い急いで取り上げることにしました。

そんなわけでとてもプライベートな理由による曲になってしまったのですが、当初の音響的コンセプトに寄り過ぎたアイデアは今思えば声を発することに内的な必然性のない表層的なものだったように思うので、かえってこれでよかったと思っています。合唱団の皆さんがどんな律動で空間を満たすのか、間近でふれあいながら演奏会を作ることができたので、貴重な経験でした。とはいえ書法の未熟さを痛感させられた経験でもあったので、これからもアコースティックの作品は書いていきたいです。

白寿ホールにて、合唱団の皆さんと © 新しい合唱団

白寿ホールにて、合唱団の皆さんと © 新しい合唱団

■2014月3月に開催された「CCMC 2014」や、2015年2月に開催された「CCMC 2015」では、ベルナール・パルメジアニやドニ・デュフールの作品をアクースモニウムによって演奏されています。アクースモニウムによって自作を上演する場合と、他人の作品を上演する場合とでは、準備やフェーダー操作などのアプローチに違いはございますでしょうか。

「アクースモニウムの演奏」とはつまり、多数のスピーカーから発せられる音をフェーダー操作(スピーカーそれぞれの音量の上げ下げ)によって演出する方法です。音源はCDなどの固定化された曲データなので、音楽のフォルム(尺など)が変わることはありません。そのうえで「曲をスピーカーを通して表現すること」においての自作と他人の作品との違いを申し上げます。

まず準備の点では、その労力のかけかたがかなり違います。自作演奏の場合は自分が作曲者なわけですから、作曲段階から何度もその構造や音の形などに付き合っていて、完成時にはその曲のことをよくわかっている状態でいるということになります。たとえ締め切りに追われて慌ただしく作ったものだったとしても、初演でしたら自分以外誰もその曲のことを知らないわけですから、どんな演奏をしてもとりあえず“間違い”にはなりません。ですから演奏にあたって改めて綿密な準備をするということは実際にはあまりありません。それは作曲と同時に既にあるという感じです。

しかし他人の作品はまずその構造や音楽的意図、次にディティール、を充分に理解する必要があります。作曲者の意図も大切ですが、同時に音楽そのものの意図とでもいいますか、そのコンサートの空間でどのように響かせれば曲が魅力的に鳴るかを考えて準備をするので、何度も聴き返したり、図形楽譜に起こして演奏プランを決めたりするための時間が圧倒的にかかります。

たとえばパルメジアニの作品は音楽的特徴がはっきりしていて、非常にダイナミックな性格を持っていますのである種の古典的な演奏型が有効に働きますし、デュフールの作品は明確な構成の中にも非常に官能的で親密な部分や伝統音楽の引用などが含まれますので、雄々しさと過剰なくらいの繊細さを同居させて演奏するようにしています。

フェーダー操作のアプローチは曲によりけりなので自分/他人での違いはありませんが、他人の曲を演奏するほうが何倍もプレッシャーがかかるので、心理的な違いはあるかもしれません。電子音響音楽の上演では必ずしもアクースモニウムを想定した作品ばかりがラインナップされるわけではないので、作曲家が作曲時に描いていた音響イメージとは違う空間になってしまう可能性もあります。しかしそこはもう別物だと割り切って、その上演空間での最適解を出していくしかないのだと思います。

CCMC2014のアクースモニウム

CCMC2014のアクースモニウム

■2014年5月に開催された「富士電子音響芸術祭2014」に参加されています。ピラミッドメディテーションセンターという特殊な環境における、オールナイトのイベントに参加されたご感想などお伺いできますでしょうか。

このフェスティバルの存在は私にとってあまりに大きすぎて、簡潔にお答えできそうにないのですが…(笑)

「富士電子音響芸術祭」、通称FAFは2010年から5年間にわたって毎年開催された電子音響の祭典です。山梨の山間部という立地の特殊性もさることながら、アクースモニウムと8chマルチそしてハイレゾの同時再生を組み合わせた53ch70スピーカーというとてつもないシステムや、舞台美術や照明、香りの演出を伴った多層的な音体験、昼と夜・屋内と屋外を自然に横断しながら、時に集中し、時にリラックスして、思い思いの形で音楽に包まれる……そんな、音楽公演の枠を大きく拡張するイベントだと言えます。その点では作曲家として出演した、というより、作曲家/聴取者として体験した、音を取り巻く環境や人や感覚と出会った、というほうがしっくりきます。

FAF2014のゲスト・アーティスト、フランソワ・ドナト氏は「日本のアクースマティック音楽の多様性と豊かさに接することができた。フランス以外でこの国以上にこの音楽が盛んな国は多分ない」と参加した感想を述べていますが、アクースモニウムを核にしてこのような独自の在り方に発展するというのは、非常に興味深いことだと思います。

日本におけるアクースマティック文化の曙となったのは、15年以上前にパリで行われた日本人むけの電子音楽講習会「ACSM116夏期アトリエ」ですが、ここで学んだ作曲家たちが今それぞれの方法でこの分野での新たな試みを続けている現状があります。最初期のアトリエ講師としてINA-GRMにいらしたドナト氏にとっても、当時講習生だった吉原太郎氏が芸術監督を務め、ACSM116を運営し夏期アトリエを実現させた成田和子氏と吉田寿々子氏が顧問を務めたFAF2014への参加は、特に感慨深いものだったのではないかと察します。私自身2004年のACSM116・MOTUS夏期アトリエに参加したことがこの道に入るきっかけとなったので、電子音響のキャリア10年の節目に参加できてよかったです。

もうひとつ、このフェスティバルが私に及ぼした影響としては、自作における“半”作品的な在り方を自分自身が自然に受け容れることができたという点です。“半”作品的というのは松井茂さんが評してくださった言葉で、「フィールドレコーディング」という記録行為とその「編集」という作曲表現のあわいにあるような作品である、といった文脈でした。確かに近年の私の作品には、ある時間枠の中で作曲家が音のパラメーターを制御構築するという完全に自律的な構えが希薄であり、かといって戯れに記録したものを加工なく公開しているわけでもありません。

勿論このような作曲スタイルには自ら望んで向かっていったわけですが、もともとがクラシック/現代音楽畑で、はじめは器楽作曲を専門にしていましたので、やはりどこか音楽を作る者は自らが音の構造体を記号として規定し客体化しなければいけないのだという古い観念が長くついてまわりました。しかしどうもしっくり来ず、この観念を植え付けたであろう西洋の文化体系に対するルサンチマンを抱えながら敢えてフランスに移住したという経緯があります(笑)

フェスティバルでの諸体験はそのような“モノ”としての音楽ではなく“コト”としての音楽という捉え直しの経験でした。音楽の意味を行為や活動という側面にまで広げて考えると、リサーチや設営などの準備、その中での人との関わり、フェスティバル中の滞在で見たり味わったりしたこと、等々の実践的な部分もまた「音楽」の一要素です。音を記録し、それを見つめることも音楽実践かもしれません。

山梨の自然に囲まれて、音楽をすることで立ち顕れた現象や思いや新しい意味を楽しむことに旨味を見出すにつれ、「作曲家は自分の作品という“モノ”に全責任を負わなければいけない」というような気苦労は徐々にほぐれていきました。それは責任放棄ということではなくて、作品の在り方というのは自分らしくあっていいのだという、ばかみたいに単純なことですが、「音楽とはなにか」という音楽家一人ひとりが誰しもいつも独りきりで問うているあの問題の、わたしにとってのヒントが落ちていた場所でした。

FAF2014での演奏 © FAF・撮影は奥山和洋

FAF2014での演奏 © FAF・撮影は奥山和洋

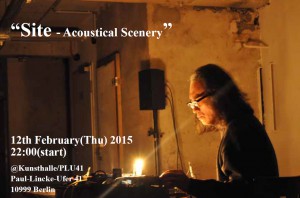

■2015年2月にアサヒ・アートスクエアにて開催された「Asian Meeting Festival 2015」に参加されています。こちらのフェスティバルに参加された経緯や、フェスティバルではどのような演奏をされたのかお話しいただけますか。

「Asian Meeting Festival 2015」はアジアと日本間の交流促進を目的とした「アンサンブルズアジア」という長期プロジェクトの一企画として立てられ、大友良英さんをはじめとする日本のアーティストたちと、シンガポール・インドネシア・マレーシア・タイなど主にASEAN地域の様々なアーティストたちとのセッション形式で開催されたコンサートです。ターンテーブル奏者で現在香港在住のdj sniffさんがコンサートディレクター兼キュレーターを務めていました。

sniffさんとは古くからの知り合いだったわけではなく、2014年11月29日に原美術館で行われた「本田祐也ポートレートコンサート」に観客として行ったのですが、その際にナヤ・コレクティブの福永綾子さんが出演者であったdj sniffさんを紹介してくださいました。共通の知人の話やヨーロッパでの活動のことなど少しお話をしてその日は帰ったのですが、数日後にTwitterを介して「Asian Meeting Festival 2015」のオファーをいただき、出演の運びとなりました。

コンサートも行くものだなと思いました(笑)とてもありがたく思うと同時にどうして一度お会いしただけの私を呼んでくださったのかと疑問だったのですが、「参加者の中では最もアカデミックでヨーロッパナイズされた経歴だけど、作曲行為と演奏行為をキッチリ分けるヨーロッパ式に当てはまらず、自ら演奏することにも意味を見出している」というような紹介をしてくださっているのを見て、他の出演者と同様に未知で多様なアーティストとして捉えてくれたのかな、だとしたら嬉しいなと思いました。

当日のセッションでは、一時間半の大枠の中で常に4人ほどが演奏している状態をゆっくりローテーションしていくという独自のシステムの上で、思い思いに即興しました。私は前半に機材トラブルで失敗してしまい、個人的には悔いが残りましたが、イベント全体としてはとても豊かで充実した時間でした。色々なバックボーンをもった初めて出会う東南アジアの若いアーティストたちの音にも興奮しましたし、その後の交流も刺激的で楽しかったです。

共演者のKok Siew-Wai(ボイス・パフォーマー/from クアラルンプール)と

共演者のKok Siew-Wai(ボイス・パフォーマー/from クアラルンプール)と

■2015年6月には、Asian Sounds Research プログラム「Open Gate」を取材にペナン島を訪問されています。ペナン島でのリサーチなどについてお話しいただけますか。

マレーシアのペナン島訪問はまさに前述の「Asian Meeting Festival 2015」がきっかけになっています。そのとき共演したSachiko Mさんがディレクターを務めており、Sachikoさんの「来てくれたら嬉しい」の一言で半ば押しかけるように訪れました。「Open Gate」はペナン島のジョージタウンという中心街にあって突如緑豊かな中庭を持つ“Hin Bus Depot”というコンテンポラリー系のアートスペースで約3週間にわたって行われたエキシビションで、現地や日本からの美術家がそこで制作を続けながら展示をし、時にはサウンドパフォーマンスなども催される、といった企画でした。

私はセカンド・シーズンにあたる週に滞在したのですが、到着したらみんなが発泡スチロールの上でヨガをやっていて、一瞬会場を間違えたかと思いましたが、さっそく参加してみると床のプチップチッという音、バイクが行き交う外の喧騒、中庭を通る風の音などが心地よく体に抜けていって、一気にこれから始まる「ペナン時間」に引き込まれていきました。まず、日中は暑いし湿気も多くて、とてもフル稼働できる気候ではないので、必然的に行動がゆるくなるんですね。無理をしない・マイペースをモットーに、こまめに休んで、お腹がすいたら屋台でちょっとだけ食べて…という生活をしていたら、東京での暮らしがリセットされて、音の受け容れかたも変わったように思います。

滞在中は常にポータブルレコーダー(SONYのPCM D50)にバイノーラルイヤホンマイク(ADPHOXのBME 200)を挿して歩いていました。「Open Gate」で録った音は同展示中のパフォーマンスで使われたりもしました。しかし、音を録りつづけることでわかったのは、当たり前の話ですが「録音は体験を記録しない」ということで、録音の無力を気持ちよく痛感しました。「現実音」という言葉がありますが、現実の音をコピーするというのは実際にはありえないことで、そもそも人が「現実」と呼ぶもの自体が多義的であるので、それを了解したうえで「現実っぽさ」つまりリアリティと戯れるという態度は、ペナン島が改めて注意してくれたことでした。

そのいっぽうで、「音をあるがままに聴く」というケージ的な態度はそのリスニング体験だけで満たされることができてしまうので、もうあまりわざわざ自分から作曲なんてしなくてもいいかな、などと思いがちなのですが(笑)、人間が規定した美や構造的規範からできた音楽作品も相変わらず大好きなので、作品の絶対的強度を疑いながらも何だかんだ作曲表現は続けていくのだろうなと思います。

Hin Bus Depotの開放的な庭。

Hin Bus Depotの開放的な庭。

Open Gateのロゴデザイン。

Open Gateのロゴデザイン。

屋台でも録音

屋台でも録音

■9月に開催される「サラマンカホール電子音響音楽祭」で初演される作品について教えていただけますか。

今回「サラマンカホール電子音響音楽祭」のために作曲したのは、パイプオルガンと電子音響のための「モデラート・カンタービレ」という曲です。マルグリット・デュラスの同名の小説から着想を得ています。

――風が常に吹きつける、フランスの退屈な港町。女は息子にピアノを習わせている。ある日、殺傷事件を目撃し、酒場に通うようになる。一人の男と事件について話すたびに、女の日常は少しずつ、酩酊するように崩れていく。――

ここで崩壊するのは女の内面であって、表面上はいたって穏やかな時間が流れます。普通の速さで船が行き来し、規則正しくサイレンが鳴る。この町のひっきりなしに風の吹くさまを、パイプオルガンになぞらえてみたくなりました。フランス語のテキスト朗読は写真家の山本郁さんにお願いしました。

デュラスについては、先に話題に出た「CCMC 2015」でのドニ・デュフールのデュラス生誕100年を記念して作られた曲を練習したことをきっかけに集中して読むようになり、のめり込みました。デュラスの小説は映像的と言われることが多いですが、「モデラート・カンタービレ」は音楽的な作品だと思います。タイトルもずばりなわけですが、文中にしばしばみられる音の描写も非常に具体的です。小説に散りばめられた、音を喚起させるセンテンスを中心にテキストを抽出し、電子音響の部分に編みこみました。

また、サラマンカホールのパイプオルガンは見た目が荘厳で、ついネオ・バロックのような豪華なサウンドを想像してしまいますが、実はスペイン・ルネサンス様式と北ドイツ・バロック様式が掛け合わさった非常に珍しいスタイルのオルガンです。実際に音を聴くと派手さよりも素朴さや内省的な面が印象に残ったので、繊細な曲にしたいと思いました。そういった意味でこの曲は「サラマンカホールのオルガンのために」書いたということになります。

風や波(ペナン島で採取したものです)のまにまに、朗読とパイプオルガンを織り交ぜて作曲しました。

サラマンカホールでパイプオルガンの説明を受ける © サラマンカホール

サラマンカホールでパイプオルガンの説明を受ける © サラマンカホール

■現在、東京芸術大学大学院に在籍しておられます。どのようなご研究をされているのかお話しいただけますか。

音楽音響創造分野というセクションの博士課程で創作および論文執筆をしています。論文テーマは「リュック・フェラーリの電子音響音楽作品における逸話の構造」です。

リュック・フェラーリはミュジック・コンクレートの黎明期からテープ音楽に関わり、やがて自身の音楽スタイルを“逸話的音楽”と呼ぶようになります。そして90年代半ばくらいからデジタルツール(Pro-Tools)を使って作曲編集を始めるのですが、彼が直接作業したセッションファイルおよび音データを研究に際して幸運にも入手することができました。

これを目玉に分析をして、逸話的音楽がどういう成り立ちをしているのかを明らかにしていきたいと思っています。テープ音楽の分析方法はいろいろと試みられていて(川崎さんにこんなこと……釈迦に説法ですけれど笑)、音響解析のような手法はかなり発達してきていますが、リュックのように複合的な要素で編まれている作品についてはあまり先例がなく、試行錯誤しながらやっています。

作曲家の書いた楽譜や計画書などは何度も見たことがあり、また曲の仕組みが打ち込まれたプログラミングデータなども見た経験がありますが、Pro-Toolsのセッション画面はそのどちらとも似ているようで違う感触があり、作曲家の台所を覗くようでドキドキします。使われる素材があまり抽象的でなく、フィールドレコーディングしたものを剥き出しに使っているような印象を受けがちな彼の作品ですが、実際にファイルを見ると音データはすごく細かくアーカイビングされているし、各パラメーターの組み立てをみてもかなり古典的な意味で「作曲」してるな、ということがわかりました。自分が作家なのでつい自分の創作に引き寄せて考えてしまいますが、こういう生の資料(データではありますが)に触れることは本当に勉強になります。

学内での制作の様子 © Art Media Center

学内での制作の様子 © Art Media Center

■今後の活動のご予定などお話しいただけますか。

コンサートの予定としましては、12月2日に静岡県の富士宮のAERAというスペースで「FAF ANNEX2015」と称する富士電子音響芸術祭のスピンオフ企画が開催され、32chほどのスピーカーで自作をアクースモニウム演奏します。

それから2016年の3月5日にはアンスティチュ・フランセ東京で恒例の「CCMC2016」を行います。ここでは自作に加えて例年のように仏人作曲家の作品をアクースモニウム演奏する予定です。

2016年2月末くらいにIWASE/VINCENTというパリおよびベルリンを拠点に活動するサックスとチェロのデュオが来日予定で、場所は未定ですが、なにかしらコンサートを企画すると思います。

■これからのますますのご活躍を期待しております。どうもありがとうございました!