JSEM 電子音楽カレンダーでは、担当の川崎弘二が、カレンダーに掲載されている各種イベントを「今月のピックアップ」として月イチでご紹介しております。

担当の川崎の怠慢で掲載が遅くなってしまいましたが、2016 年 4 月 1 日に配信を開始した、国立音楽大学コンピュータ音楽研究室で制作された電子音響音楽を収録したコンピレーション・アルバム「 audiblescape 」をピックアップいたします。このアルバムの編纂・マスタリング・アートワークを担当された今井慎太郎さんに電子メールでお話しをお伺いしました。

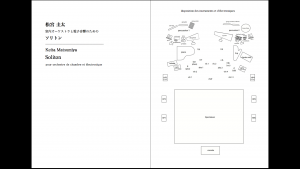

V. A. / audiblescape

halfpi records 2016年04月01日 配信開始

http://halfpi-records.com/index_j.html

■今井さんは 2015 年 3 月に、halfpi records というレーベルからご自身の CD「動きの形象」をリリースされています。この CD には、1998 年の作品「共鳴するクォーク」から 2014 年の「あは 笙とエレクトロニクスのための」に至る今井さんの創作の軌跡が収められています。ライナーノートには「本アルバムに収録された作品群は概して、あらゆる自然音に含まれるノイズの微細な運動を方向づけることに関わっています」と述べておられます。この「ノイズの繊細な運動の方向付け」というコンセプトに至られた経緯や、作曲における具体的なその実践の方法などについてお話しいただけますか。

大学生のころ、コンピュータを用いた様々な音合成や音声信号処理を学ぶなか、特にグラニュラー・サンプリングへ傾倒しました。サンプリング(録音)された波形の一部分を 50 ミリ秒程度のごく短い時間ごと再生し、それを無数に重ね合わせることで複雑な肌理を持つ音響を生成することのできる技術です。

これを応用すれば、音高を保ちつつ時間を伸縮して波形を再生する、タイム・ストレッチを実現できます。様々な自然音をストレッチしてみると、通常は認識できない一瞬のうちにも実に複雑で豊かな変化が顕れます。とりわけ、微細で非定常的な「ノイズ」を拡大することで生じる音響に魅了されました。

たった数秒の波形を用い、タイム・ストレッチやグラニュラーの様々なパラメータをアルゴリズム制御し、緊張や弛緩といった音楽的なマクロの律動を獲得する方法を試行錯誤して完成させたのが、「共鳴するクォーク」です。ここで「ノイズの繊細な運動の方向付け」というコンセプトの端緒を獲得します。

その後、ヨーロッパでの活動を通して、西欧音楽における作曲作品の本質はイデアであり、現実に生じる音響はその似像であること、またそれを支えているのが、抽象化された単位としての音である音符や記譜法であることを、強く意識しました。これで、音そのものに淫する自分の指向も明確になりました。

音楽の萌芽は、ノイズの微細な運動として、あらゆる自然音の内にすでにある、という立場を僕はとります。ここでの作曲者の役割は、単位からの構築ではなく、音を見立て、そこに含まれる興味深い運動に誇張や隠ぺいといった変形を施し、始まりと終りのある音楽作品として方向づけてゆくということです。

■ 2000 年には、国立音楽大学音楽デザイン学科の制作によるコンピレーション CD「 9111281730 」が制作され、今井さんの 1998 年の作品「 Resonant Waves 」が収録されています。この CD のライナーノートには「1991 年 11 月 28 日、NeXT コンピュータと IRCAM シグナル・プロセッシング・ワークステーション( ISPW )が国立音楽大学音楽デザイン学科の主催する『 Try_Out コンサート』で日本デビューを果たしました。(略)しかし、21 世紀を迎えようとする現在、NeXT コンピュータと ISPW はその役目を終えようとしています。ここに NeXT コンピュータと ISPW へのメモリアルとして、音楽デザイン学科でつくられたコンピュータ音楽作品を収録し、さらに『 NeXT Step 』へと踏み出します」と述べられています。現在、今井さんは国立音楽大学で教鞭を執られておりますが、今井さんが関わられた範囲での、国立音楽大学における 2000 年代以降の「 NeXT Step 」についてお話しいただけますか。

西欧「現代音楽」の文脈や IRCAM からの大きな影響下にあった 90 年代から、マルチ・チャンネル、オーディオビジュアル、パフォーマンス、センサー・デバイス、モバイル・アプリなど、コンピュータを軸にしつつも表現の領域を拡大していったのが、国立音楽大学における 2000 年以降です。

また、イデア —— 似像モデルの音楽において楽器演奏家が担保していた実際の音響クオリティが、「コンピュータ音楽」においては見過ごされがちであるという反省から、録音や編集、ミックス、マスタリング、PA といった音響エンジニアリングも、すべての学生が修得できるように強化しています。

■今回、halfpi records からリリースされたコンピレーション・アルバム「 audiblescape 可聴風景」は、「国立音楽大学コンピュータ音楽研究室 電子音響音楽作品集」という副題が付き、藤城達也さん、福田拓人さん、笠原駿一さん、石川将貴さん、郭 一恵さん、蒋 斯汀さんの作品が収録されています。このようなコンピレーション・アルバムを制作されることになった経緯について、「編纂・マスタリング・アートワーク」について、そして、個々の若手作曲家の方々について、今井さんからひとことコメントをお願いできますでしょうか。

コンピュータ音楽研究室で制作された作品のうち、ライブ作品や映像作品についてはYouTubeのチャンネル(https://www.youtube.com/user/SonologyDept)にてこれまでに多数を公開してきました。しかしながら電子音響音楽作品についてはその機会がなかったため、レーベルの2作目として、ぜひ世に出したいと考えました。

国立音楽大学に勤務を始めて今年度で 10 年目、その間に学生が制作した最良の作品群から、アルバムとしての構成を念頭に編纂しました。B. カッツの提唱する K-20 メータを活用したマスタリングは、広大なダイナミックレンジと芯のあるラウドネスを確保した、電子音響音楽に相応しいものと自負します。

アートワークには、ミクロな肌理からマクロな構造を立ち上げる、本アルバムの作品群に共有の美学を象徴する写真を撮り下ろしました。フォントには敬愛する A. フルティガーの、写真の微細さとのコントラストが映える幾何学的な Avenir を選び、印刷物では難しい領域いっぱいの配置を行いました。

以下、各収録作品についてコメントします。

現在はダンスポップ・マエストロ Tomggg として高名を馳せる藤城達也の「ヌエ」は、フルートのみを音素材としながらも、タイトル通り変幻する妖魔のごとく収縮と飽和を繰り返す、力動的で高密度な作品です。歴史的にも多くみられる鳥の囀りをフルートで模した音楽の、新たな傑作といえます。

オーストリアで作曲家として活躍する福田拓人の「衛星」は、重力や遠心力などの力学がはたらく場で運動するかのような多数の音楽的・音響的レイヤーが、モティーフ間を緩やかに補間してゆくことで総体を形づくります。簡潔な形式に精緻な構造が内包される、非常に完成度の高い作品です。

笠原駿一の「出発」は、長野県茅野市民館で開催されたイベント「 Play with Sound Scape 」をきっかけに生まれた作品。横溢する情緒に鋭利な断面を与える、透徹した編集が冴えわたります。マスタリングで一切 EQ を当てる必要のなかった驚異的な高音質も特筆です。

石川将貴の「ハニカム」は、持続する微弱な細粒音による緊張が瞬時の爆発により開放される、ハイ・コントラストでグラマラスな作品。コンサートでの上演時には、無指向性を含む 10 台以上のスピーカを用いて音の「仮想ハニカム空間」が構築されました。諸種の打楽器が音素材となっています。

2012 年の美術手帖「シブカル杯。」においてグランプリを獲得するなど多才を発揮する郭 一恵の「少年の夢」は、張りつめたガラスの糸へ徐々に角度を変えながら反射する月光のような高音が、聴くものの感覚を研ぎ澄ませてゆきます。アルバム中、最も静かで、最も狂気を孕んだ作品。

国立音楽大学博士課程に在籍しながら今夏からパリの IRCAM で研鑽を積むことになった蒋 斯汀の「地平線」は、異なったスケールで輻湊する時間軸上に、可聴域を上下に超えてなお伸びてゆく、SF 映画のサウンド・エフェクトを想起させる艶やかで多彩な音響が展開されます。

■今井さんの、そして、国立音楽大学コンピュータ音楽研究室の、今後のご予定についてお話しいただけますか。

自身の予定としては、まず 10 月末にドイツのマクデブルク市で行われる音楽祭「 SinusTon 」に招聘され、箏とテグム、カヤグム、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス、エレクトロニクスのための委嘱作品初演を行います。来年 3 月には、スイスのデュオ UMS ’n JIP のための新作を東京で初演します。

また、halfpi records の3作目として、2011 年にバウハウス・デッサウ財団のバウハウス舞台のために制作した電子音響音楽をリリース予定です。

コンピュータがデバイスから「溶け」だしてわれわれの身辺に浸透してゆくであろう今後、「コンピュータ音楽」も新たな局面を迎えるでしょう。西欧音楽の文脈は一方で引き継ぎつつ、他方では VR や IoT、カーム・テクノロジーといったキーワードを踏まえ、コンピュータ音楽研究室を運営しています。

■ますますのご活躍を期待しています。どうもありがとうございました!

■お知らせ

「JSEM 電子音楽カレンダー 今月のピックアップ」は、2016 年 7 月で2周年となります。これを期に「今月のピックアップ」は終了することといたします。あと2ヶ月ほどではございますが、自薦、他薦を問わず、インタビューなどのご希望がございましたら、川崎までお知らせください! どうぞよろしくお願い申し上げます。